Folgen sozialer Hilfen erforschen

Soziale Hilfen werden über ihre Ziele legitimiert. Diese Ziele betreffen bspw. Inklusion, Teilhabe, Resozialisierung, Kindeswohl, Bildung, Wohlbefinden oder psychische Gesundheit. Dies gilt auch für die unterschiedlichen Arbeitsfelder, die im GRK 2493 erforscht werden: sowohl für Hilfen im Kontext von Behinderung, Fluchtmigration oder Kriminalität als auch für Hilfen zur Erziehung, Stadtteilarbeit, Hilfen im Kontext von Schule oder Psychotherapie.

Folgen sozialer Hilfen sind mit diesen Zielen nicht identisch. Anders als intendierte Zielsetzungen können Folgen intendiert oder nicht intendiert, erwünscht, unerwünscht oder ambivalent sein. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Adressat*innen der Hilfe an der Herstellung der Folgen beteiligt sind. Außerdem bringen auch die sozialen Zusammenhänge, in die die Hilfen eingebettet sind, Folgen hervor. Manche Folgen werden unmittelbar in den Interaktionen zwischen Fachkräften und Adressat*innen hervorgebracht, auf andere verweist erst der biografische Rückblick der Adressat*innen. Um solche Folgen erforschen zu können, sind eine offene Forschungshaltung und entsprechende Forschungsmethoden und -designs notwendig.

Zu den Leitfragen

Download Konzeptpapier

Aktuelle Publikationen

Forschungsprojekte der Kollegiat*innen

Folgen der Resozialisierung: Junge Gefangene zwischen Anspruch auf Wiedereingliederung und Gesellschaftsschutzinteressen

Am Beispiel des Jugendstrafvollzuges in freien Formen soll das geplante Vorhaben die zu einer Jugendstrafe verurteilten Jugendlichen und Heranwachsenden als Adressat*innen erzieherischer bzw. resozialisierender Maßnahmen in den Blick nehmen, die sich vor dem Hintergrund ihrer individuellen Lebenslagen und verfügbaren Ressourcen zu den Maßnahmen als Akteur*innen ihrer eigenen Resozialisierung positionieren und die sich daraus ergebenen Konsequenzen (Folgen) individuell mitgestalten. Die qualitativ-rekonstruktive Erforschung individueller Folgen für die Adressat*innen erfolgt unter Beachtung der spezifischen Rahmung sozialpädagogischer Hilfeerbringung innerhalb des justiziellen Vollzugs einer Jugendstrafe. Entsprechend werden neben einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive auch rechtswissenschaftliche Aspekte Berücksichtigung finden.

Folgen der Bewährungshilfe für das soziale Netzwerk ihrer Adressat*innen

Die Bewährungshilfe, als Aufgabenbereich Sozialer Arbeit in der Strafrechtspflege, gilt in Deutschland als die wichtigste ambulante Alternative zum Strafvollzug. Gemäß Strafgesetzbuch sollen bereits bei der Strafaussetzung die Lebensverhältnisse der verurteilten Person berücksichtigt werden (§ 56 Abs. 1 S. 2 StGB). Auch für die Bewährungszeit sieht der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) eine Zusammenarbeit mit den Angehörigen der zur Bewährung Verurteilten vor. Das Promotionsprojekt setzt an der Schnittstelle von Bewährungshilfearbeit und dem Sozialen Netzwerk ihrer Adressat*innen an und nimmt etwaige Interaktionen in den Blick. Anhand einer qualitativen, fallvergleichenden Netzwerkforschung wird untersucht, ob und wenn, welche Folgen sich durch die Inanspruchnahme der Bewährungshilfe für die Adressat*innen und ihre Beziehungen im Sozialen Netzwerk ergeben.

Verkörperte Folgen sozialer Hilfen – Sozialpädagogische Fanprojekte und die Konstruktion/Transformation sozialer Ordnungen

In dem Dissertationsprojekt wird die Perspektive eingenommen, dass soziales Handeln, welches ein sinnhaft auf andere Personen bezogenes Handeln einschließt, immer körperlich-leiblich geprägt ist. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass auch soziale Hilfen, die sich an die Adressat*innen richten, körper-leiblich durchdrungen sind. Welche Folgen sozialer Hilfen sich vor dem Hintergrund der körperlich-leiblichen Repräsentation, Konstruktion und möglicher Transformation sozialer Ordnung für die Adressat*innen ergeben, ist jedoch bisher eine empirisch offene Frage. Anhand von sozialpädagogisch arbeitenden Fußball-Fanprojekten soll mittels eines qualitativen Forschungsdesigns untersucht werden, wie es zur Einverleibung und Verkörperung sozialer Hilfen durch die Adressat*innen kommt und welche Folgen dies für die Konstruktion/Transformation der sozialen Wirklichkeit der Adressat*innen hat. Gerade die körper-leiblichen Regungen und Erfahrungen der Fans im Kontext Fußball und der damit einhergehenden Fanprojektarbeit eröffnen die Möglichkeit, die verkörperten Folgen sozialer Hilfen differenziert zu untersuchen.

Nicht intendierte Folgen im partizipativen Kontext sozialer Stadtentwicklung

Seit Ende der 1990er Jahre erfährt das Politikfeld der Sozialen Stadtentwicklung als Reaktion auf eine zunehmende soziale Ungleichheit in Deutschland große Aufmerksamkeit. Dabei erfahren die Handlungsfelder Soziale Arbeit und Stadtplanung eine programmatische Verknüpfung: Fördergebiete sollen nicht nur städtebaulich und infrastrukturell aufgewertet werden, Ziel ist auch die Verbesserung der sozialen Stabilität in den Stadtteilen sowie der Lebenschancen der in den Gebieten ansässigen Bevölkerung durch die Förderung von Quartiersmanagement, Sozialraumarbeit und/oder Gemeinwesenarbeit. Ausgangspunkt der Adressierung ist dabei ein spezifisch abgegrenzter Raum und damit die gesamte Bewohnerschaft jenes Raums, unabhängig von der individuellen (Nicht-)Nutzung sozialer Angebote. Das qualitativ angelegte Forschungsprojekt fokussiert räumlich verortete soziale Hilfen in Gebieten, in denen Soziale Stadtentwicklung programmatisch anvisiert wird: Vor einem soziologischen Theoriehintergrund sollen Folgen raumbezogener Adressierungen Sozialer Arbeit erforscht werden, welche sich aus Sicht der Adressat*innen ergeben.

Folgen soziallagenbezogener Gesundheitsförderung

In Deutschland wird eine zunehmende gesundheitliche Ungleichheit konstatiert. Mit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes (PrävG) Anfang 2016 wurden der Soziallagenbezug und die nicht-medizinische Gesundheitsförderung gestärkt. Über die Förderung eines selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Adressat*innen soll ein Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen geleistet werden. Zwar zeigen empirische Studien, dass ökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen von der universal ausgerichteten Gesundheitsförderung nicht profitieren, gleichzeitig gibt es wenig empirische Anhaltspunkte zu den Überlegungen der Adressat*innen, ihren Beweggründen und Entscheidungen hinsichtlich der Nutzung bzw. Nicht-Nutzung der Angebote. Was die Anrufung durch das Handlungsfeld der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung für die Adressat*innen bedeutet und welche Folgen sie demnach für ihr (gesundes) Leben relevant machen oder auch nicht, wurde empirisch bislang noch nicht untersucht und soll Gegenstand der Forschungsarbeit sein.

(Re-)Konstruktionen von Elternsein als Folge von Heimerziehung

Primärer Auftrag von Heimerziehung ist neben der Sicherung des Kindeswohls die Förderung der Entwicklung, Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Zusammenhängend damit soll Kinder- und Jugendhilfe dazu beitragen, die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zu verbessern (§ 37 SGB VIII). In Wirkungsstudien zu Heimerziehung, in deren Zentrum die biographischen Entwicklungen der jungen Menschen stehen, wird die Zusammenarbeit mit den (Herkunfts-)Eltern als entscheidender Faktor für das Gelingen von Heimerziehung benannt. Durch die Careleaverforschung und Diskurse um Ombudschaft in der Jugendhilfe werden die Perspektiven junger Menschen auf Hilfen zur Erziehung zunehmend sichtbarer. Die Erfahrungsebene von (Herkunfts-)Eltern ist in der Jugendhilfeforschung jedoch bis dato empirisch unterrepräsentiert. Die Dissertation widmet sich dieser Perspektive und untersucht, welche Folgen Heimerziehung für Eltern als Adressat*innen dieser Hilfe hat.

Das Dispositiv der Adressat*in schulisch (mit-)initiierter (teil-)stationärer Hilfen zur Erziehung

Laut Kinder- und Jugendhilfestatistik sind die Zahlen schulisch angeregter Verfahren zur Einschätzung einer Gefährdung des Kindeswohls (§ 8a SGB VIII) in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Liegt aus Sicht des Jugendamtes ein Unterstützungsbedarf vor, wird häufig eine (teil-)stationäre Erziehungshilfe installiert. Welche Mechanismen diesem Prozess zugrunde liegen, also wie Schüler*innen zu Adressat*innen der (teil-)stationären Kinder- und Jugendhilfe werden, wurde bisher nicht eingehend empirisch erforscht. Entsprechend wird in diesem Habilitationsprojekt mit Hilfe eines dispositivanalytischen Verfahrens untersucht, wie das ‚Dispositiv der Adressat*in von schulisch (mit-)initiierten (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung‘ in seinen machtförmigen Vernetzungen konstituiert wird. Der Fokus richtet sich auf primäre und sekundäre Folgen, die sich im Rahmen dieses vielschichtigen Prozesses für die adressierten Schüler*innen und die weiteren Dimensionen des Dispositivs, z. B. Schule, Jugendamt oder die soziale Hilfe selbst, ergeben.

Subjektivierungsprozesse jugendlicher Nutzer*innen in Bildungslandschaften in Campusform

Bildungslandschaften verbinden formale und non-formale Bildungssettings (z. B. Schule und Jugendeinrichtungen) mit dem Ziel, einem umfassenden Bildungsbegriff unter Einbezug formeller sowie informeller Bildungsprozesse gerecht zu werden. Eine Besonderheit stellt die Verknüpfung verschiedener Bildungseinrichtungen innerhalb eines pädagogisch gestalteten räumlichen Areals dar, z. B. in Form eines Bildungscampus. Wie Jugendliche als Nutzer*innen von Bildungslandschaften in Campusform hervorgebracht werden, wurde bisher empirisch nicht eingehend erforscht. Entsprechend stehen Subjektivierungsprozesse von und durch Nutzer*innen im Zentrum des Promotionsvorhabens. Dazu werden (Selbst-)Subjektivierungen der Jugendlichen und (Fremd-)Subjektivierungen der Nutzer*innen seitens der professionellen Akteur*innen betrachtet, um so die Folgen dieses Prozesses in den Blick nehmen zu können.

Organisation und Partizipation – Der Partizipationsimperativ in stationären Hilfen zur Erziehung

Soziale Hilfen als öffentlich bereitgestellte ‚pädagogische Wohlfahrtsinterventionen‘ sind auch immer Ausdruck von Vorstellungen über ein gelingendes Zusammenleben. In diesem Zusammenhang sind soziale Hilfen in demokratischen Wohlfahrtsstaaten mit dem Anspruch konfrontiert, Partizipation ihrer Adressat*innen zu ermöglichen und zu garantieren. Das Projekt fragt, wie die vielfältigen fachlich gebotenen und rechtlich verbrieften Mitbestimmungsmöglichkeiten und Freiräume von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Einrichtungen der Heimerziehung wahrgenommen werden. Mithilfe eines qualitativ-quantitativ ausgerichteten mixed-methods Designs werden die Partizipationserfahrungen der Adressat*innen im Kontext von organisationalen Strukturen der Heimerziehung in England und Deutschland untersucht, um so die Folgen des ‚Partizipationsimperativs‘ für Struktur und Praxis der Heimerziehung auf bi-nationaler Ebene in den Blick nehmen zu können.

Soziale Differenzierungsprozesse in der partizipativen Angebotsgestaltung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Offene Kinder- und Jugendarbeit verfolgt das programmatische Ziel, sich an den Interessen ihrer Zielgruppe auszurichten und dabei alle Besuchenden gleichermaßen anzusprechen. Dies impliziert einen Anspruch aller Jugendlichen auf Partizipation hinsichtlich der strukturellen Mitbestimmung und inhaltlichen Mitgestaltung der Angebote. Ausgehend von der Annahme, dass Differenzierungen für soziale Situationen konstitutiv sind, werden Mechanismen sozialer Differenzierungsprozesse in der partizipativen Angebotsgestaltung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit untersucht. Die Mechanismen lassen sich mithilfe eines ethnografischen Zugangs erforschen, um Vollzüge alltäglicher Praktiken innerhalb der Jugendarbeit im Kontext der Partizipation und dabei relevant werdende Differenzen mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen herausarbeiten zu können. Diese Perspektive ermöglicht es, zu rekonstruieren, inwiefern sich Folgen im Rahmen der beobachteten Praxen für die Adressat*innen der Jugendarbeit ergeben.

Die Folgen von Psychotherapie durch digitale Behandlungsapps für Patient*innen mit Panikstörung und Agoraphobie

In Deutschland gibt es einen Mangel an Psychotherapieplätzen, der sich in einer durchschnittlichen Wartezeit von fünf Monaten für eine Richtlinienbehandlung widerspiegelt. Aktuelle Studien zu Panikstörungen oder Agoraphobie verdeutlichen, dass sich die Symptomatik von Patient*innen unbehandelt häufig verschlechtert. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden Behandlungsapps zugelassen, die mit wenigen Sitzungen von eine*r Psychotherapeut*in begleitet werden. Die Kombination aus digitaler Psychoedukation und Virtual Reality Exposition soll zu einer Verbesserung der Symptomlage bei genannten Angststörungen führen. Da dies bisher nicht getestet wurde, wird die Wirksamkeit dieser kurzzeitigen Behandlungsform in diesem Projekt experimentell untersucht. Um neben der Prüfung der Symptomreduktion (= intendierte Folge) weitere mögliche (nicht intendierte) (Neben-)Folgen der selbstdurchgeführten Behandlungsapps zu erfassen, wird das Design um qualitative Interviews mit den Patient*innen erweitert.

Folgen für Therapeut*innen als Adressat*innen der computergestützten Psychotherapie

Die Häufigkeit an Angsterkrankungen in Deutschland stehen im Kontrast zu den zur Verfügung stehenden Therapieplätzen. Viele Menschen mit Angsterkrankungen berichten von langen Wartezeiten für einen Therapieplatz. Manchmal kommt es deshalb sogar dazu, dass eine Therapie nicht begonnen wird. Computergestützte Behandlungen, welche teilweise ohne die Anwesenheit von Therapeut*innen durchgeführt werden können, ermöglichen die Durchführung einer Therapie von Zuhause. Dadurch können Wartezeiten verringert und überbrückt sowie Therapeut*innen entlastet werden.

Bisherige Studien konzentrieren sich meist ausschließlich auf die Wirkung von Therapiemethoden für die Patient*innen. In dieser Erhebung werden die Perspektiven der Therapeut*innen als Adressat*innen der computergestützten Psychotherapie ins Zentrum gestellt und mittels Mixed-Methods-Design erhoben. Dies ermöglicht die Erhebung von (nicht-)intendierten (Neben-)Folgen aus Sicht der Therapeut*innen mittels qualitativer Methoden, welche mit quantitativ ermittelten intendierten Folgen auf die Patient*innen in Bezug gesetzt werden.

Selbstermächtigung im restriktiven Fluchtmigrationsregime – Folgen empower-mentorientierter sozialer Hilfen

Soziale Hilfen für Geflüchtete sind in besonderem Maße dem sozialpädagogischen Dilemma von Hilfe und Kontrolle ausgesetzt: Während den Adressat*innen auf der einen Seite ein hoher Unterstützungsbedarf zugeschrieben wird, werden sie auf der anderen Seite immer wieder mit staatlichen und gesellschaftlichen Restriktionen konfrontiert. An diesem potenziellen Konflikt setzt der ressourcen-orientierte Empowerment-Ansatz mit dem Ziel der (kollektiven) Selbstermächtigung an. Jedoch wird dieser im wissenschaftlichen Diskurs insbesondere für seine ungenügende machttheoretische Fundierung kritisiert. Hier knüpft das Promotionsprojekt an, indem untersucht wird, welche Verständnisse von Macht Empowerment-Projekten, die Geflüchtete adressieren, zugrunde liegen. Fokussiert werden die rekonstruierbaren Folgen im Kontext zugeschriebener (Handlungs-)Macht aus der Perspektive der Adressat*innen mittels eines qualitativen Forschungsdesigns.

Geschlechtsdifferenzierende Herstellungsleistungen und Folgen für Erziehungsberechtigte im Kontext der Sozialpädagogischen Familienhilfe

Familie und damit verbundene geschlechtsdifferenzierende Zuschreibungen sind normative Konstrukte, die sich stetig wandeln. Neben der Pluralisierung familiärer Lebensformen vervielfältigen sich aber auch die Anforderungen an Erziehungsberechtigte und der Erziehungshilfebedarf. Im Diskurs um ambulante Hilfen zur Erziehung zeigt sich dabei mit Blick auf die adressierten Kinder und Jugendlichen eine „Vergeschlechtlichung“ von sozialpädagogischen Diagnosen und Hilfeplanungen. Die Untersuchung von Erziehungsberechtigten als Adressat*innen von Erziehungshilfen aus einer geschlechtersoziologischen Perspektive steht hingegen bislang wenig im Fokus. Im Promotionsprojekt wird anhand der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) mittels eines ethnografischen Zugangs fokussiert untersucht, wie Geschlechterkonstruktionen im Hilfesetting hergestellt und ausgehandelt werden und welche Folgen sich daraus für die adressierten Erziehungsberechtigten ergeben.

„Selbst“ als Folge der Selbsthilfe

Selbsthilfe wirkt durch den Zusammenschluss von Individuen zu homogenisierten Gruppen in Bezug auf problematisierte Merkmalszuschreibungen. Dieser in Wirkungsstudien häufig unhinterfragte Wirkmechanismus wird im Forschungsvorhaben reflektiert und einer empiriegestützten und theoriegesättigten Beschreibung zugänglich gemacht. Ansatzpunkt der Arbeit ist die Rekonstruktion der Gruppenbildung und die Herstellung eines „Selbst“ als Subjekt der Selbsthilfe. Mittels eines qualitativen Vorgehens wird die Gruppierung nicht als Voraussetzung, sondern als Ergebnis von Konstituierungsprozessen anhand von Merkmalszuschreibungen in den Blick genommen. Vor diesem Hintergrund wird den Fragen nachgegangen, anhand welcher (Bedeutungs-)Zuschreibungen die Adressat*innen die Gruppe als „Selbst“ konstituieren und wie diese Prozesse in ihrer Folgehaftigkeit rekonstruierbar werden.

Flucht ohne Ankunft – Formen der Hilfe als politische Momente in Begegnungen

Die Arbeit untersucht das Phänomen der „Flucht ohne Ankunft“ am Beispiel von Geflüchteten in Deutschland. Sie lenkt dabei den Fokus auf die politischen Momente, in denen Geflüchtete trotz restriktiver Migrationspolitik eigene Handlungsmacht entfalten. Ausgehend von Hannah Arendts Politikbegriff, der das Miteinander-Handeln und Sprechen von Menschen in Bezug auf eine gemeinsame Welt betont, wird empirisch rekonstruiert, wie Geflüchtete in prekären Lebenssituationen versuchen, Bezüge zu einer gemeinsamen Welt zu knüpfen.

Methodisch orientiert sich die Arbeit an der konstruktivistischen Grounded Theory nach Kathy Charmaz und befragt wiederkehrend das Verhältnis zwischen Empirie und Theorie. Anhand von problemzentrierten Interviews mit Geflüchteten aus verschiedenen Herkunftsländern werden biografische Zäsuren und Verwandlungsprozesse rekonstruiert, die das „Ganze des Lebens“ der Betroffenen unterbrechen und ihre bisherigen Selbstweltverhältnisse auflösen. Im Sinne einer Theoretischen Empirie (Kalthoff/Hirschauer) werden die Interpretationen als „Gespräch“ verstanden, in denen sich Theorie und Empirie wechselseitig bedingen und verändern.

Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass Hilfe sich in flüchtigen Momenten zwischenmenschlicher Begegnungen manifestiert, die als „schmale Stege“ beschrieben werden können. Diese Stege entstehen, wenn es Geflüchteten möglich ist, im Miteinander-Handeln und Sprechen Bezüge zu einer gemeinsamen Welt zu knüpfen. Sie unterscheiden sich von traditionellen Hilfsangeboten dadurch, dass sie nicht auf Inanspruchnahme abzielen, sondern auf die Schaffung von Möglichkeitsräumen gemeinsamen Handelns. In diesen Momenten können Geflüchtete als Personen im Arendtschen Sinne sichtbar werden, was jedoch nicht garantiert ist, sondern der Responsivität der Anderen bedarf.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Folgenforschung, indem sie zeigt, wie Soziale Arbeit Räume der Begegnung schaffen kann, in denen aus Ankommen Ankunft wird – verstanden als die Fähigkeit, sich in der Welt als Person zu verorten und an ihrer Gestaltung mitzuwirken. Damit wird ein alternativer Politikbegriff entworfen, der die initiativen und initialisierenden Momente des politischen Handelns von Ankommenden betont.

Folgen für Adressat*innen von ambulanten Erziehungshilfen in ländlichen Räumen

Ländliche Räume machen den Großteil der Fläche Deutschlands aus; über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt „auf dem Land“. Umso bemerkenswerter ist es, dass soziale Hilfen in ländlichen Räumen bisher kaum systematisch empirisch erforscht wurden. Gleichzeitig werden ländlichen Räumen in fachlichen, wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Kontexten zahlreiche Spezifika zugeschrieben, die Adressat*innen, Professionelle und Kommunen gleichermaßen herausfordern würden. Ziel des Promotionsprojekts ist es, anhand des Handlungsfelds der ambulanten Hilfen zur Erziehung Folgen einer zugeschriebenen „Ländlichkeit“ aus der Perspektive von Adressat*innen ambulanter Erziehungshilfen in ländlichen Räumen mithilfe eines qualitativ angelegten Forschungsdesigns in den Blick zu nehmen.

Flexible Hilfen und deren Folgen für Adressat*innen im Kontext der Hilfen zur Erziehung

„Flexible Hilfen“ gehen zurück auf einen Reformdiskurs in den Hilfen zur Erziehung, der eine alternative organisationale Gestaltung von Jugendhilfe hervorgebracht hat. Hilfen sollen „lernend“ an den (auch wechselnden) Bedarfslagen der Adressat*innen ausgerichtet werden. Damit intendieren die flexiblen Hilfen – im Gegensatz zu den versäulten Angeboten – Abbrüche zu vermeiden und so Kontinuität im Hilfeverlauf zu schaffen.

Die Perspektive der Adressat*innen auf diese Form des Angebots und dessen Folgen ist bislang kaum erforscht. Das Promotionsprojekt rekonstruiert zunächst mögliche Formen der Ausgestaltung von flexiblen Hilfen auf der Basis von Fachkräfteinterviews. Mittels eines biographischen Zugangs werden schließlich Folgen der Flexiblen Hilfen aus Perspektive der Adressat*innen in diesen potentiell heterogenen Formen der flexiblen Hilfen rekonstruiert.

Folgen von Digitalisierungsprozessen auf die Medienpraktiken von Adressat*innen der Jugendarbeit

Im Fokus des Dissertationsvorhabens stehen die Entwicklungen des Handlungsfeldes der Jugendarbeit vor dem Hintergrund von Digitalisierungsprozessen. Die Aufgabe der Jugendarbeit ist es, an den Interessen und Bedürfnissen junger Menschen anzuknüpfen und sich mit ihrem Angebot explizit an diese zu richten. Da die Lebenswelten von Jugendlichen zunehmend medial durchdrungen sind, ist die Jugendarbeit gefordert, digitale Medien in ihre Arbeit zu integrieren und sich mit den digitalisierungsbedingten Herausforderungen auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Arbeit wird nach den nicht-/intendierten Neben-/Folgen dieser Entwicklungen gefragt, indem Medienpraktiken von Professionellen und Jugendlichen als Adressat*innen der Digitalisierungsprozesse im Kontext von Jugendarbeit mittels ethnographischer Zugänge im physischen und virtuellen Raum untersucht werden.

Folgen individueller schulischer Teilhabeassistenz aus der Perspektive begleiteter Schüler*innen

Die in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) rechtlich verankerte und geforderte Teilhabe an Bildung für alle, hat zu einem vermehrten Einsatz von Assistenzpersonen in Rahmen schulische Inklusionsentwicklungen geführt. Sozialrechtlich über die Kinder- und Jugendhilfe (§ 35a SGB VIII) sowie die Eingliederungshilfe (§ 112 SGB IX ) verankert, wird die Hilfe individuell beantragt, genehmigt und entsprechend überwiegend auch als Individualhilfe in der Praxis realisiert. Die Assistenzmaßnahme wird im wissenschaftlichen Diskurs vielseitig untersucht und dabei kontrovers diskutiert. Die Perspektive der begleiteten Schüler*innen bleibt bislang jedoch empirisch unterrepräsentiert. Dieses Forschungsdesiderat greift das Dissertationsprojekt auf und stellt Interviews mit begleiteten Schüler*innen in den Mittelpunkt der qualitativen Studie. Das Projekt folgt method(olog)isch den Prinzipien der Constructivist Grounded Theory (Charmaz), in welcher die Subjektperspektive verankert ist, um so positive wie negative, intendierte wie nicht-intendierte Folgen individueller schulischer Teilhabeassistenz aus Adressat*innensicht zu untersuchen.

Gesprächsanalytische Folgenforschung im Täter-Opfer-Ausgleich

Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) versteht sich als Alternative zum herkömmlichen Strafprozess, als opferzentriertes Verfahren der Restorative Justice. Er verfolgt anspruchsvolle Ziele für die heilsame Konfliktbereinigung zwischen Täter*in und Opfer. Trotz der Wirksamkeit und der Chancen, die sich aus bisherigen Forschungsergebnissen ableiten lassen, können diese nicht aufzeigen, wie eine Einigung zwischen den Beteiligten interaktiv hergestellt wird. An dieses Desiderat anknüpfend, wird ebendies mithilfe der Gesprächsanalyse der Ausgleichsgespräche im TOA rekonstruiert. Die vergleichende Fallanalyse umfasst zudem die Rekonstruktion der interaktiv hergestellten sozialen Ordnung und die Untersuchung davon, wie sich die Beziehung zwischen den Konfliktparteien auf den Wiedergutmachungsprozess auswirkt. In der Retrospektive werden narrative Interviews mit den am TOA Beteiligten durchgeführt, um die Folgen der sozialen Hilfe aus den Narrationen der Adressat*innen zu erschließen. Die Interviews werden schließlich mit den Befunden der Gesprächsanalyse in Zusammenhang gebracht.

(Neben-)Folgen von lebensweltnahen Settings in der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe

In der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe zeigen sich meist besonders lebensweltnahe und akzeptanzorientierte Angebote für Menschen in schwierigen und zum Teil stigmatisierten Lebenslagen. Nicht selten richten sich diese Angebote gerade auch an ‚schwer erreichbare’ Zielgruppen, die andere Formen sozialer Hilfen scheinbar nicht (hinreichend) in Anspruch nehmen wollen oder können. Fragen nach den Zielen und Folgen der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe stellen sich dabei insofern in besonderer Weise, als hier zumindest keine eindeutigen und überprüfbaren Veränderungsabsichten verfolgt zu werden scheinen. Was die Wohnungslosenhilfe im Allgemeinen und niedrigschwellige Ansätze im Speziellen für ihre Adressat*innen bedeuten ist bislang allerdings nur wenig erforscht. Hier knüpft das Promotionsvorhaben mit einer qualitativen und explorativen Forschungsstrategie an, die nach der Herstellung und den (un‑)intendierten (Neben‑)Folgen von lebensweltnahen Settings in der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe fragt.

‚Neutralität‘ als professionsexterne Anrufung an die Jugendarbeit und ihre Folgen für Professions- und Selbstverständnisse von Fachkräften und jugendlichen Adressat*innen

Seit einigen Jahren sind vermehrt (partei-)politische Interventionen in das Feld der Jugendarbeit, insbesondere in Kontexte außerschulischer politischer Bildung, zu beobachten. Dabei wird ein vermeintliches Neutralitätsgebot konstruiert bzw. dessen Verletzung problematisiert. Für das Promotionsvorhaben ist von zentralem Interesse, mit welchen Folgen diese Anrufungen nach ‚Neutralität‘ von Fachkräften wie Adressat*innen der Jugendarbeit wahrgenommen werden und wie sie sich zu diesen Anrufungen positionieren. Hierzu werden in einer Doppelperspektive zunächst Machtwirkungen des Diskurses einer vermeintlichen Neutralität in der politischen Bildungsarbeit herausgearbeitet. Anschließend werden die (professionellen) Selbstverhältnisse und Subjektivitäten der angerufenen Fachkräfte und jugendlichen Adressat*innen rekonstruiert.

Dis-/Kontinuitäten: Eine historische Betrachtung (sozialpädagogischer) Kategorisierungsarbeit in (Jugendamts-)Akten

Diesem spannungsvollen Verhältnis von Kontiunitäten und Diskontinuitäten geht das Forschungsprojekt „Dis-/Kontinuitäten: Eine historische Betrachtung (sozialpädagogischer) Kategorisierungsarbeit in (Jugendamts-)Akten“ nach, indem die adressat:innenbezogene aktenförmige Kategorisierungsarbeit im Jugendamt als institutionelles Handeln sowie als Handeln der Disziplin(en)angehörigen in den Blick genommen und dechiffriert wird (Methodik/Methodologie: Ethnomethodologische Konversations- bzw. Dokumentenanalyse, sozialwissenschaftliche Hermeneutik). Im Fokus stehen Dis-/Kontinuitäten hinsichtlich der aktenförmigen Kategorisierungsarbeit in der Zeitspanne von 1920, mit der Gründung erster Jugendämter, bis 1985.

Selbsthilfe – Hilfesysteme und ihre Wirkung auf die mentale Gesundheit

Die zunehmende mentale Belastung in der heutigen Lebens- und Arbeitswelt stellt Individuen wie auch gesellschaftliche Versorgungssysteme vor wachsende Herausforderungen. Während klassische Hilfesysteme Hürden aufweisen, sei es durch lange Wartezeiten, eingeschränkten Zugang oder bestehende Stigmatisierungen, wächst der Bedarf an niederschwelligen, digitalen Formen der Selbsthilfe. Hier setzt das Promotionsvorhaben an, indem untersucht wird, inwiefern technologische Neuerungen wie künstliche Intelligenz – im Sinne eines Selbsthilfeansatzes – einen Beitrag zur Verbesserung der mentalen Gesundheit leisten können.

Die erste Teilstudie geht der Frage nach, ob und in welchem Ausmaß die regelmäßige Nutzung eines KI-basierten „Stresscoachs“ zur Reduktion subjektiver Stressbelastung beitragen und die Entwicklung individueller Stressbewältigungsstrategien unterstützen kann. Die Untersuchung erfolgt im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs, das sowohl quantitative Erhebungen zur subjektiven Stressbelastung als auch zur Entwicklung von Stressbewältigungsstrategien umfasst. Ergänzt wird dies durch qualitative Eindrücke zur Nutzererfahrung und der wahrgenommenen Wirksamkeit von Adressat*innen.

Dabei werden sowohl intendierte Folgen – etwa die Förderung von Selbsthilfekompetenzen oder der Aufbau von Bewältigungsstrategien – als auch mögliche nicht-intendierte Folgen betrachtet, etwa die Vermeidung menschlicher Unterstützungsstrukturen oder ein übermäßiges Vertrauen in technologische Hilfen. Weiterführend soll das Vorhaben auf einen Unternehmenskontext ausgeweitet werden. Das Promotionsprojekt liefert erste empirische Erkenntnisse darüber, in welchen Kontexten KI-basierte Anwendungen eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Hilfesystemen darstellen können – insbesondere als präventive, alltagsnahe Form der Selbsthilfe bei mentaler Belastung. Damit leistet es einen Beitrag zur interdisziplinären Diskussion über Potenziale und Herausforderungen neuer (Selbst-)Hilfestrukturen.

Folgen digitaler Beratung für Menschen in psychosozialen Krisensituationen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel einer Suizidpräventions-Beratung

Die zunehmende Digitalisierung der psychosozialen Beratung und die damit einhergehende Expansion der Onlineberatung eröffnen neue, niedrigschwellige Zugänge zu Hilfen. Davon können insbesondere Zielgruppen in prekären Lebenssituationen profitieren, für die traditionelle Präsenzberatungen zu hochschwellig sind. Während internetbasierte Beratungsangebote in der Kinder- und Jugendhilfe bereits etabliert sind, bestehen im Bereich der digitalen psychosozialen Beratung für Erwachsene noch große Lücken – sowohl im Hilfesystem als auch in der Forschung.

Das Promotionsvorhaben untersucht exemplarisch das Beratungsfeld der digitalen Suizidprävention für Erwachsene. Mittels eines multiperspektivischen, triangulativen Designs (Interviews, digitaler Fragebogen, Analyse von Beratungsverläufen) werden sowohl intendierte als auch nicht-intendierte Folgen digitaler Beratungen analysiert – für die Ratsuchenden selbst, für die Berater:innen sowie für weitere Akteur:innen im Hilfesystem.

Der Fokus liegt insbesondere auf den Folgen für die Adressat:innen der digitalen Hilfe sowie den Folgen für die Beratungsbeziehungen, die Krisenbewältigung und -prävention und die subjektiven Bedeutungszuschreibungen der Beteiligten.

Das Forschungsprojekt leistet somit einen Beitrag sowohl zum wissenschaftlichen Verständnis digitaler Beratungsdienste als auch zur Entwicklung praxisrelevanter Erkenntnisse. Die Ergebnisse können zur Weiterentwicklung digitaler Beratungsangebote für Menschen in psychosozialen Krisen, speziell für erwachsene Menschen mit Suizidgedanken, beitragen.

Institutionelle Bearbeitung von Kinderdevianz: Eine empirische Untersuchung an der Schnittstelle von Polizei und Jugendhilfe

Die politische, mediale und öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich regelmäßig auf deviante Verhaltensweisen von Kindern. Es entsteht der Eindruck einer scheinbar immer weiter zunehmenden und gewalttätiger werdenden „Kinderkriminalität“. Doch ist der Begriff der „Kinderkriminalität“ problematisch, da es diese aus strafrechtlicher Perspektive aufgrund der Strafunmündigkeit von Personen unter vierzehn Jahren nicht gibt. Kommt es zu devianten Verhaltensweisen eines Kindes und erfährt die Polizei davon, so bleibt ihre Interventionsmöglichkeit sehr beschränkt. Sie kann bspw. das Jugendamt darüber informieren, sodass es dort zur (Weiter-)Bearbeitung des Falls kommt. Das Promotionsvorhaben setzt an der Erkenntnis zahlreicher Arbeiten an, demnach die Jugendhilfe abweichende Verhaltensweisen (junger) Menschen oftmals anders interpretiert als die Polizei. Untersucht werden daher die Umdeutungen bzw. De- und Rekonstruktionen im Zuge institutioneller Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendhilfe.

Soziale Arbeit an Orten der NS-"Euthanasie": Erinnerungspraxen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

In Konstellationen Sozialer Arbeit kam es im Nationalsozialismus zu massiver Gewaltausübung gegenüber Adressat:innen. Die Berufsgruppe und ihre Institutionen waren auf vielen Ebenen verstrickt in die Verfolgung bis hin zur Ermordung ihrer als „unwert“ kategorisierten Adressat:innen. Wie in Konstellationen Sozialer Arbeit gegenwärtig mit dieser Vergangenheit umgegangen wird, untersuche ich in meinem Promotionsprojekt mittels dreier kontrastierender Fallstudien zu Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die sich in unterschiedlicher Weise mit ihrer jeweils lokalen Geschichte der „Euthanasie“-Morde auseinandersetzen. Diese als Herstellung von Vergangenheit verstandenen Erinnerungspraxen sollen ethnografisch rekonstruiert werden. Dabei liegt der Fokus auf einer Beschreibung des Verhältnisses von Erinnerungsarbeit und alltäglich herzustellender Konstellation Sozialer Hilfe.

Folgen von Hilfen zur Erziehung für die Identitätskonstruktion von Familien mit (Behinderungs-)Diagnosen

Wenn Eltern Unterstützung in der Erziehung ihres Kindes benötigen, können sie Hilfen zur Erziehung beantragen. Anknüpfend an Diskurse rund um Neurodivergenz und inklusive Jugendhilfe möchte ich in meinem Promotionsprojekt untersuchen, welche Folgen sich im Kontext von medizinischen und (sozial-)pädagogischen Diagnosen sowie der Hilfebedarfskonstruktionen für die betreffenden Familien ergeben. In den Blick genommen werden soll hierbei insbesondere die Familie als generationaler Zusammenhang und die Folgen für die Identitätskonstruktion dieser. Mithilfe von ethnografischen Beobachtungen und (Familien-)Interviews sollen Folgen, die sich durch Bedarfszuschreibungen, Anforderung an Erziehungsberichtigte, Normvorstellungen an kindliches Verhalten und kindliche Entwicklung sowie Einbindungen in Hilfesysteme ergeben, untersucht werden.

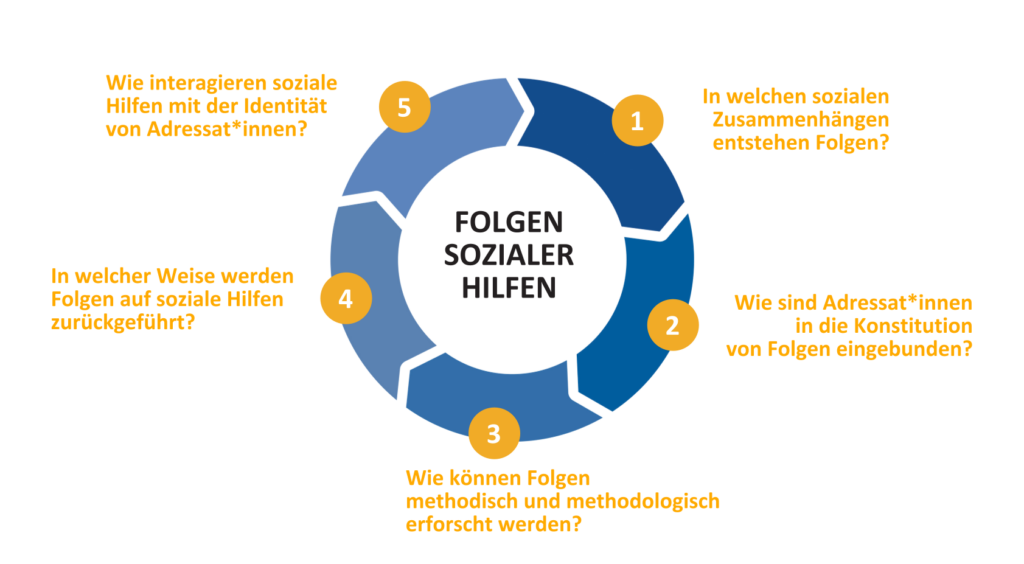

Die fünf Leitfragen